今回のまとめ

・リップロールで歌うと「呼吸」と「声帯閉鎖」の練習になる

・バックプレッシャーがかかって声帯振動が整う(らしい)

・一定の量の息を安定して出す練習になる

・声帯閉鎖が強くて、地声で力んでしまう人に良い

・声帯閉鎖が弱い人には逆効果かもしれないので注意

前回の記事で「ボイトレでやるべき事は個人個人で違う」と書きましたが、最初のうちは「コレやっとけば、だいたい間違いない」という練習方法があります

(あくまで私が個人的に考えることなんですが、、、)

それはリップロールです

リップロールしながらメロディを歌うんです

・・・なんだよ、そんな単純な事かよ!と思うかもしれません

しかし、目的意識をもってリップロールするのが大事なんです

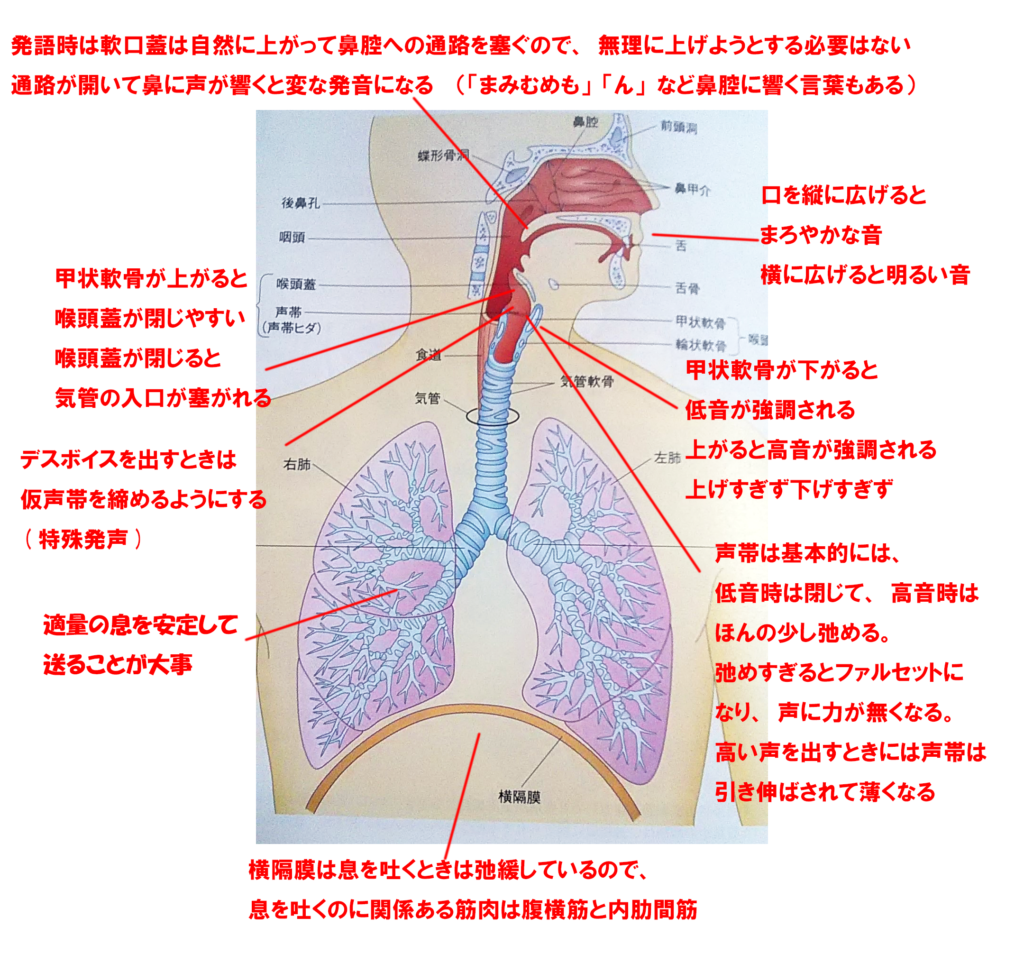

一番最初の記事にも書きましたが、歌の上達は 呼吸・声帯・共鳴を自在にコントロールできるようになることです

リップロールはこの中で一番難しい「呼吸」と「声帯の閉鎖」の改善に役に立ちます

しかもこの練習は声帯への負担も少ないです

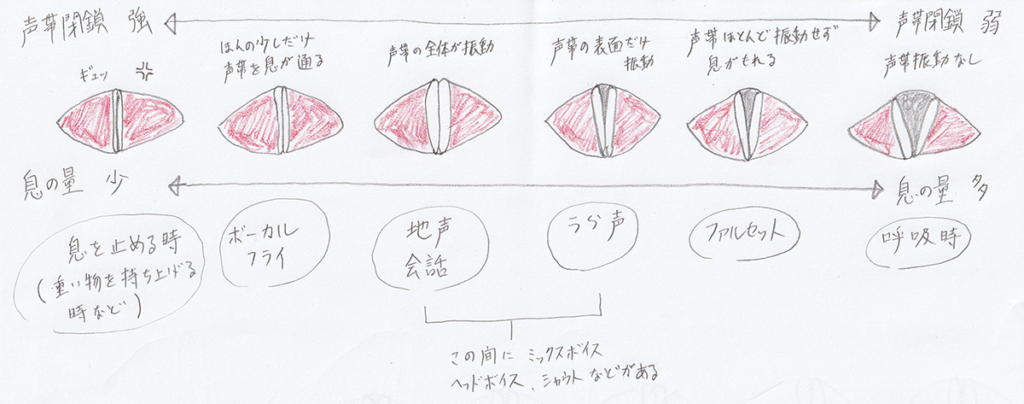

声帯閉鎖のコントロールでも書きましたが、地声から裏声に上手く移れないのは、声帯の閉鎖が強すぎるパターンが多いです(中にはその反対の人もいますが)

声帯の閉鎖が強いということは、息を吐けてません

逆に息を吐けるということは、声帯閉鎖が弱いということ

ならばリップロールで息をしっかり吐きながら歌うクセをつければ、声帯の閉鎖も弱まるのでは?という発想です(この方法で何人か実験して上手くいってます)

例えばですが、地声で吐いてる息の量が「5」だとします

ため息で吐く量が10、息を止めると0とします

数字が多いほど、肺から出る息の量が増えます

ため息 10

ファルセット 8

裏声 7

ミックスボイス 6

地声 5

力んだ地声 4

ボーカルフライ 1

息を止めている 0

声帯閉鎖が強い人は、閉鎖が強いために4~5の量の息しか吐けません

リップロールで歌っているときは7~8の量の空気が声帯を通過します

7~8の空気の量を出す感覚に慣れると、普通に歌ったときに5.5くらいに落ち着きます(笑)

5.5って微妙な数字ですが、5→6のミックスボイスに移る橋渡しです

上手く地声からミックスボイスに移れる人は、常に5.5くらいの息の量(声帯閉鎖)で歌って、5.7→6→6.5など、さらに微妙に声帯閉鎖をコントロールします

例えば6の息の量なら強いミックスボイス。6.5なら弱いミックスボイス。7になると息混じりのファルセット。みたいな感じです

注意点

リップロールは小刻みに唇をプルプルさせるのが正解で、ブルン!ブルン!とさせるのは間違いです。これは8~10の息が出ているので多すぎです

唇を固く閉じて「ぶぶぶーー」とやるのも間違いです

目安として、15秒~30秒くらいプルプルさせてください

「ブルン!ブルン!」だと10秒くらいで肺の息が全部出てしまいます

「ぶぶぶーー」だと息を止めてる状態と変わらないので、30秒経っても肺に息が残ってると思います

あと、声帯閉鎖が弱く、ファルセットみたいに息がスカスカ抜けてしまう人は、リップロール練習は逆効果になるかもしれません

声帯閉鎖が強い人には、良い練習になると思います

「ハミングじゃダメなの?」と思うかもしれませんが、ハミングとリップロールは目的が違う練習です。ハミングは声帯閉鎖を強くした状態でもできるからです

個人的には、ハミングやストローエクササイズは、少ない息の量で行うエクササイズ。リップロールやタントリルは多い息の量で行うエクササイズだと思ってます

ストローエクササイズについては→こちら

「リップロールをやらなくても、裏声やファルセットで歌えば声帯閉鎖が弱まるのでは?」とのご意見もあるかもしれません。それも一理あります

リップロールで歌うトレーニングの良いところは、唇が抵抗になって呼気が少しせき止められ、声帯にバックプレッシャー(空気の圧力)がかかって声帯振動を整える点です

さらに、呼気がせき止められるので、声帯はリラックスしながらも、一定の量の息を安定して吐かないと、リップロールは上手くできません

ファルセットだと、モワッと何の抵抗もなく息が出てしまい、呼吸の練習にはなりません

裏声は声帯に負担をかける場合もあるので、多用するのは良くないです

一番の問題は、リップロールが出来ない人がいることです・・・

唇の両端をちょっと持ち上げるとプルプルしやすくなります

あと、唇が濡れているほうがプルプルしやすいので、風呂場なんかで練習すると良いです