結論:遅延が少ないブルートゥース aptX llの規格なら、自分の声だけを聴くイヤモニとしてならギリギリ使える。普通のaptXでは声が遅れて聞こえるのでダメ。

ライブで使うならB帯や2.4GHzの電波のほうが良い。

イヤモニ(イヤーモニター)という物をご存知でしょうか?

プロが大きなライブ会場で耳に付けてるイヤホン的なやつです

あれは無線で音を飛ばして、演奏者はズボンとかに受信機を付けて聞いています

大きな会場になればなるほど、周りの演奏や自分の声が聞こえにくくなります

大きな会場に限らず、中規模のライブハウスでもイヤモニがあるとかなり楽です。自分の声が聞こえやすくなるので、声を張り上げなくなる。音を外しにくくなる等の効果があります。ボーカルだけでなく、他の楽器もイヤモニがあると演奏しやすくなります

イヤモニの使い方としては、本格的な設定と、簡易的な設定があります。

本来の(本格的な)イヤモニは、PAのミキサーから無線で受信機に音を送ってもらいます。自分の声だけでなく、ギターやベース等の音もイヤホンで聞けますので、バンド全体の音を把握して歌うことができます。

ただし、ライブハウスによっては対応してない場合もありますし、もし使うとしても設定に時間がかかります。小規模イベントだとリハーサルの時間が15分なんて事もあるので、その時間内で送信機をPAさんに渡してミキサーに繋いでもらって設定して音のバランスまで取るのは難しいでしょう。大きなライブハウスで1時間くらい演奏するならまだしも、30分程度の演奏でそこまで面倒な設定をPAに要求するのも気が引けます(もし使うなら必ず事前にライブハウスに確認しましょう)

上記の本格的な方法はハードルが高く、必要な機材も高価になります。そこで、簡易的な方法として「自分の声だけをイヤホンで聞く」というやり方もあります。

両耳にイヤホンを付けると周りの楽器が聴こえなくなるので、片耳にするのが良いかもしれません。

まず、マイクの音をPAミキサーに出力する手前で、スプリッタ的な機材で音を分岐させます。分岐した片方を自分のマイクプリアンプやヘッドホンアンプに送り、その音をイヤホンで聞きます。ギターやピアノ弾き語りなど、その場から動かないなら有線イヤホンで十分ですが、動き回りたいなら無線で飛ばす必要があります。

無線で音を飛ばしたい場合は、ワイヤレスで音を飛ばせる機材を使います

主に「B帯」か「2.4GHz」の電波を使ったものが主流です。安い商品だと2.4GHzの物がアマゾンとかでも売ってます→KIMAFUNワイヤレスインイヤーモニター(品質は保証できませんが)

ちゃんとした物を使いたいならB帯の方が良いと思われます

無線と言えばBluetoothが馴染みのある規格ですが、普通のBluetooth規格では遅延があって使い物になりません。それに、マイクの音をどうやってBluetoothで飛ばすの?という疑問もありますよね。

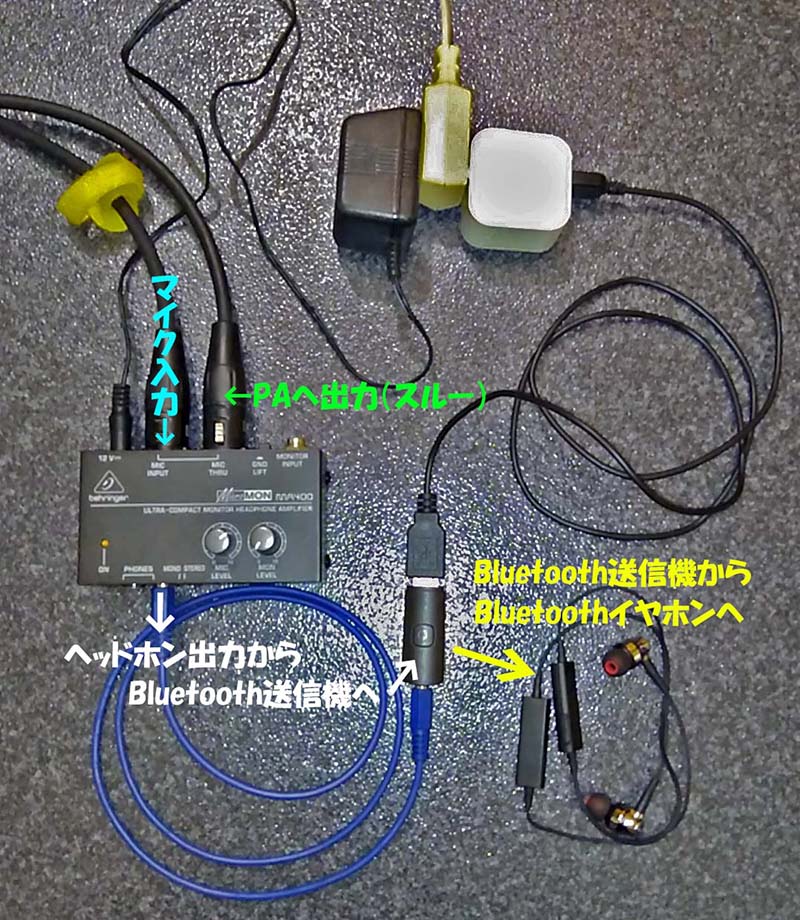

そこで、今回の日記の本題なのですが、簡易的にBluetoothでモニターする環境を作ってみました↓

使っている機材の解説ですが、

サンワダイレクト Bluetoothトランスミッター 400-BTAD010

まず、ベリンガーのヘッドホンアンプMA400ですが、これ1つでスプリッター(分岐)とマイクプリアンプの機能があります。PAへ出力するのはスルー端子なので、本体のボリュームをいじってもPA出力には影響しません。つまり自分の好きなようにモニター音量を調整できます。(このヘッドホンアンプは工夫しだいで色んな使い方ができるので超オススメです。後日ヘッドホンアンプだけの解説日記を書きます)

ヘッドホンアンプのイヤホン端子から出力して、Bluetoothトランスミッター(送信機)に繋ぎます。トランスミッターはUSB充電器から電源供給です。

トランスミッターからエレコムのイヤホンに無線で音を送ります。

重要なのは、送信機もイヤホンも低遅延のapt-x LL規格に対応している事です。

普通のapt-xでは遅延が大きく、声が遅れてマトモに歌えません。apt-x LLが必須です。

ただし、apt-x LLでも遅延は発生します。感覚で言うと30msくらいのショートディレイのエフェクトがかかってるような感じです。ディレイすると骨導音とイヤホン音の時間ズレによって音程に揺らぎが出るので、コーラスがかかっているような感じにもなります。人によっては気持ち悪いと思います。

他の欠点としては、ペアリング設定に時間がかかる場合があること。あと、今回使ったイヤホンがapt-x LLの中でも一番安いやつなので、音質がイマイチな点です。高音質なapt-x LLイヤホンとなると、けっこうなお値段になります。

品質は保証できませんが、こういう商品を使えば、好きなイヤホンでモニターできると思います→Bluetoothワイヤレスオーディオレシーバー

ちなみに、ベリンガーMA400の代わりにヘッドホン端子が付いたボーカルエフェクター(BOSS VE-5など)を使う方法もありますが、PA出力とイヤホン出力ボリュームを別々に調整しなければいけません。VE-5は別々に調整は出来ないので、結局はイヤホン出力の後にヘッドホンアンプを入れる必要があります。

クオリティとしてはB帯や2.4GHzの商品を使う方が間違いなく良いです。そもそもPAから音を返してもらうならこのシステムでは無理です。

例えば、スタジオ練習で自分の声だけチョット聴きたい時などは、Bluetoothが役に立つかもしれません(まぁスタジオ練習なら有線イヤホンで十分ですけどね)